Fakten zur Windenergie

In der öffentlichen Debatte und im privaten Austausch sind unterschiedliche und teils widersprüchliche Aussagen zur Windenergie im Allgemeinen und zu wichtigen Aspekten im Detail zu hören und zu lesen. Auf Basis anerkannter wissenschaftlicher Quellen werden in den folgenden Rubriken Fragen zur Windenergie faktenbasiert beantwortet.

Wir haben für Sie die wichtigsten Fakten auch in einem Dokument gesammelt:

Den aktuellen Stand zu den einzelnen Vorhaben in den Landkreisen Ebersberg und München finden Sie auf den Projektseiten.

Stand der Technik

- Nabenhöhe: 166 m – 199 m

- Rotordurchmesser: 160 m – 175 m

- Gesamthöhe: 246 m – 285 m

- Leistung: 5,5 MW – 7,2 MW

Ertragsprognose moderner Windenergieanlagen (inkl. Sicherheitsabschlag, Verluste durch Abschaltung, etc.) bei uns in der Region:

- ca. 8.000.000 - 12.000.000 kWh Strom pro Jahr

- versorgt ca. 2700 bis 3000 Haushalte

- durchschnittlicher Stromverbrauch eines deutschen Haushalts: 3.000 kWh/a

- durchschnittlicher Stromverbrauch einer Person in Deutschland 1.400 kWh/a

Fundament

- Flachgründiges Fundament

- Tiefe: ca. 1 m

- Durchmesser: ca. 20 - 25 m

- flächiges Betonfundament mit Stahlbewehrung

- Versiegelung durch das Fundament: 450-490 m2

- Standort muss sorgfältig vorbereitet werden

- Tragfähigkeit mittels Bodengutachten sichergestellt

Ökobilanz

Flächeneffizienz

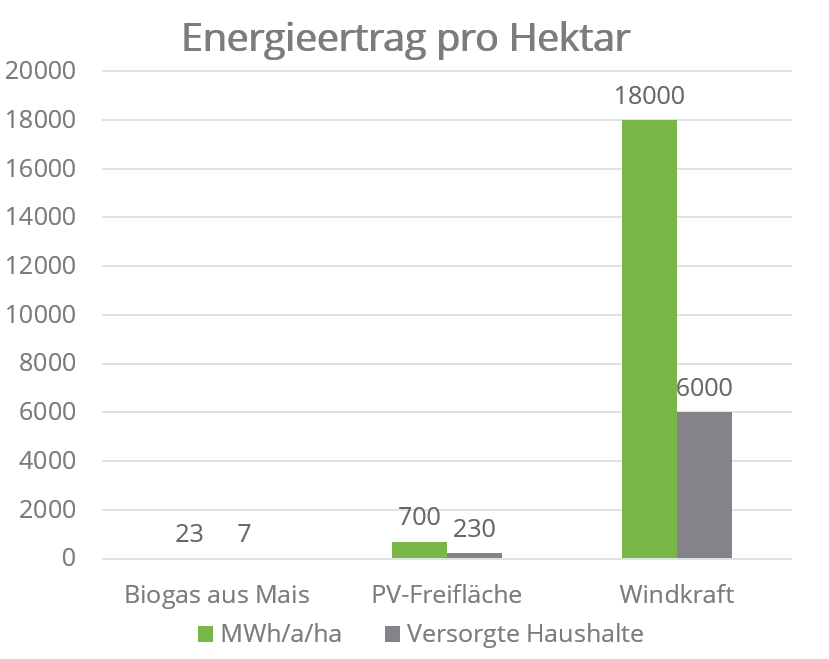

Eine Windenergieanlage beansprucht im Betrieb mit durchschnittlich nur unter 0,5 ha vergleichsweise wenig Platz. Je nach Gelände und Anlagentyp variiert der Flächenbedarf zwischen 0,3 bis 0,8 ha je Anlage für die Kranstellfläche und alle Versorgungswege.

Wirtschaftlichkeit

Bayern wird unterschiedlichen Windzonen zugeordnet: den Windzonen I (Schwachwindstandorte) und II (typische Binnenlandstandorte). Die Landkreise Ebersberg und München werden der Windzone II zugeordnet.

Mit modernen Windenergieanlagen können an einem Binnenlandstandort jährlich ca. 8 bis 12 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Das entspricht dem Stromverbrauch von über 2.600 Haushalten.

Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen an Binnenlandstandorten

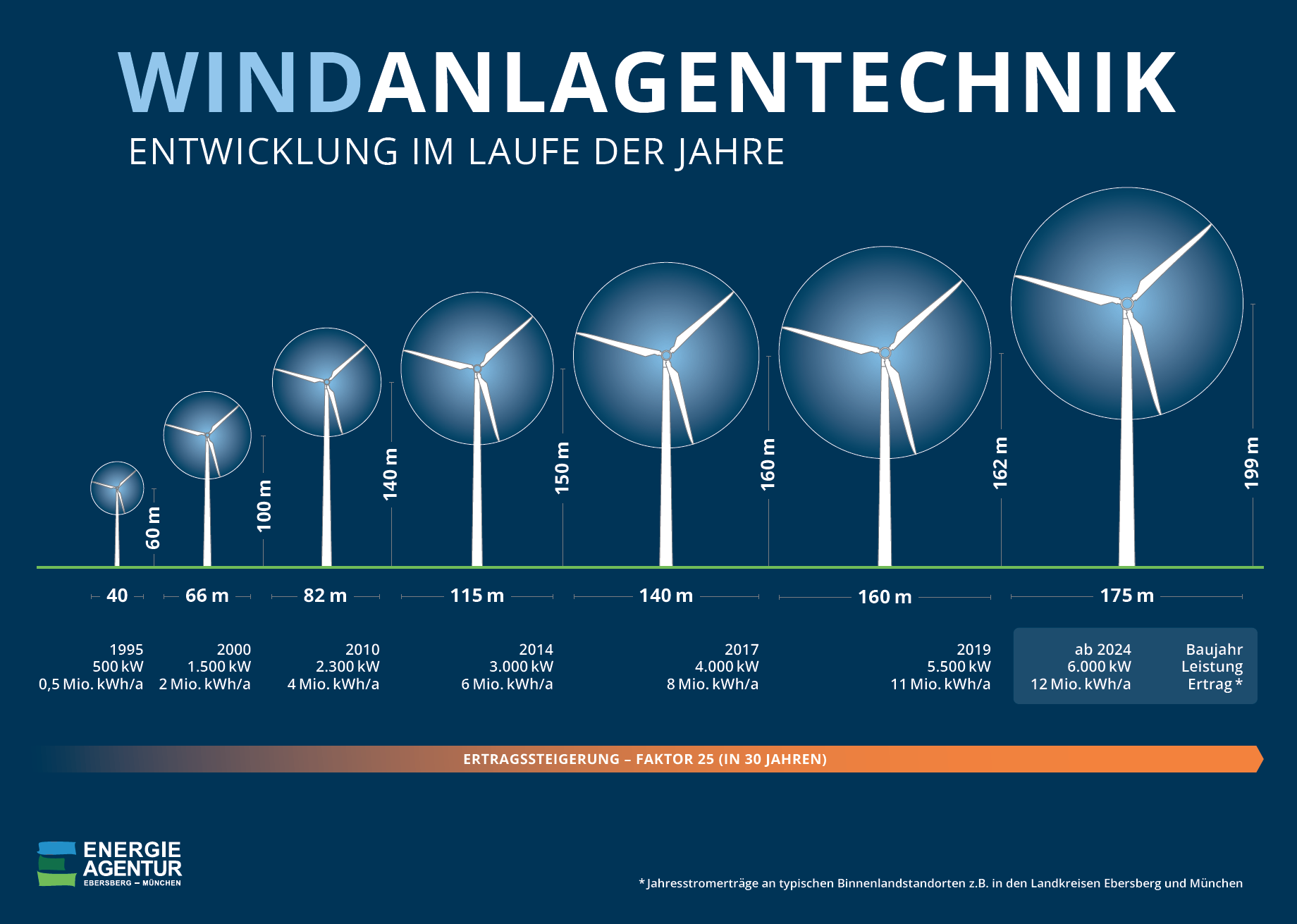

Moderne Windenergieanlagen können auch in komplexerem Gelände im Binnenland wirtschaftlich arbeiten. Durch größere Nabenhöhen lassen sich die in höheren Luftschichten vorherrschenden gleichmäßigeren Windströmungen besser ausnutzen. Das ist vor allem für bewaldetes und hügeliges Gelände von Bedeutung. Der Einsatz von Rotoren mit größerem Durchmesser verbessert ebenfalls die „Windernte" und führt damit zu einer Erhöhung des Stromertrags.

Um die möglichen Gebiete zu finden, werden die Standorte genau geprüft und Windmessungen durchgeführt.

Der Strom der Windenergieanlagen wird eingespeist und anhand des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) 20 Jahre lang mit einem festen Satz vergütet.

- Die Vergütungshöhe wird mittels Ausschreibung ermittelt.

- Je nach Standortgüte wird der in der Ausschreibung ermittelte Wert um einen bestimmten Korrekturfaktor korrigiert: Standorte mit geringeren zu erwartenden Erträgen als einem Referenzstandort erhalten eine höhere Vergütung, als Standorte mit höheren zu erwartenden Erträgen.

- Aktuell wird in unserer Region mit einer Vergütung (inkl. Korrekturfaktor und Sicherheitsabschlag) von ca. 7 Ct/kWh kalkuliert.

Neben der Vergütungshöhe spielen auch die Anlagenpreise und die Zinssituation eine große Rolle bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Folgekosten wie Wartung, Versicherung, bis hin zu den Rückbaukosten werden in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einbezogen. Insbesondere im Hinblick auf die stetig steigenden Kosten für konventionelle Energieträger kann die Windenergie zusammen mit anderen Erneuerbaren Energien eine preisstabile Stromversorgung gewährleisten.

Durch eine finanzielle Bürgerbeteiligung haben „Betroffene" die Gelegenheit, „Beteiligte" zu werden und an den Anlagen mitzuverdienen. Die Kommune erhält unabhängig vom Sitz der Betreibergesellschaft 90 % der anfallenden Gewerbesteuer auf die Erträge der Windräder. Sitzt die Betreibergesellschaft vor Ort, so erhöht sich die regionale Wertschöpfung sogar noch deutlich.

Aktuell wird bei Windprojekten in unserer Region eine Rendite von ca. 5 % prognostiziert.

Im Energieatlas Bayern können verschiedene Standorte im Hinblick auf den zu erwartenden Stromertrag betrachtet werden: http://www.karten.energieatlas.bayern.de/start/?c=677751,5422939&z=8&l=atkis,f967b467-7b04-47c2-8511-3fe9c044f16a&l_o=1,0.8&t=wind

Quellen:

http://www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/strom-sparen-stromspartipps/stromverbrauch-2-personen-haushalt/Bundesnetzagentur: http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/start.html

EEG 2023: http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/EEG_2023.pdf

Genehmigung

- bis 10 m Gesamthöhe: genehmigungsfrei

- bis 50 m Gesamthöhe: baurechtliche Genehmigungspflicht

- ab 50 m Gesamthöhe: immissionschutzrechtliche Genehmigung

|

|

Wind-an-Land-Gesetz

Das Wind-an-Land-Gesetz wurde zum 01.02.2023 von der Bundesregierung ins Leben gerufen, um den Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich zu beschleunigen. Ziel ist es, den Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien bis 2032 zu verdoppeln, wobei die Windkraft eine zentrale Rolle spielt.

Ein zentrales Anliegen des Gesetzes ist die Erhöhung und Vereinfachung der Flächenausweisung. Dabei kommt es zu einem Paradigmenwechsel in der bisherigen Planung: Statt einer Ausschlussplanung wird nun eine Positivplanung verfolgt, bei der aktiv Flächen für Windenergie ausgewiesen werden. Das Ziel ist, bis 2030 insgesamt 2 % der Bundesfläche für Windenergie bereitzustellen. Für die einzelnen Bundesländern wurden die Flächenbeitragswerte angepasst, sodass in Bayern, bis 31.12.2027 1,1 % und bis 31.12.2032 1,8 % der Landesfläche für Windkraft ausgewiesen werden sollen. Sollte das Flächenziel nicht erreicht werden, würde eine flächendeckende Privilegierung der Windenergie im Außenbereich in Kraft treten.

In Bayern sind gemäß des Landesentwicklungsprogramm die 18 Regionalen Planungsverbände (RPV) mit der Umsetzung der Flächenausweisung beauftragt.

http://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/publikationen/pdf/2024-10-17_Broschuere_Windenergie.pdf

10H-Regelung

Der Abstand berechnet sich aus der 10-fachen Höhe der Windenergieanlage (Gesamthöhe). Eine Windenergieanlage ist damit im Außenbereich nur privilegiert zulässig, wenn sie das 10-fache ihrer Gesamthöhe an Abstand zur nächsten Wohnbebauung einhalten kann.

Die Lockerung betrifft folgende sechs Fallkonstellationen:

- Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraft i.S.d. Bayerischen Landesplanungsgesetz oder bei Ausweisung in Flächennutzungsplänen

- in einem Abstand von höchstens 2 000 m zu einem Gewerbe- oder Industriegebiet, wenn der erzeugte Strom überwiegend zur Versorgung der in dem Gewerbe- oder Industriegebiet liegenden Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt ist,

- längs von Haupteisenbahnstrecken im Sinn des § 47b Nr. 4 BImSchG, Bundesautobahnen oder vier- oder mehrstreifigen Bundesstraßen in einer Entfernung von bis zu 500

- beim „Repowering" (Kraftwerkserneuerung)

- auf militärischem Übungsgelände

- in bestehendem Wald, wenn von der Mitte des Mastfußes zum Waldrand mindestens ein Abstand in Höhe des Radius des Rotors eingehalten wird.

In Gebieten nach Nr. 2 - 6 gilt künftig ein Mindestabstand zu schutzwürdiger Wohnbebauung von 1000m (Art. 82 a BayBO neu).

In

ausgewiesenen Windenergiegebieten nach Nr. 1 gilt ab 31.5.2023 kein

Mindestabstand mehr (Art. 82 b BayBO neu).

Gemeinden können allerdings durch Darstellung im Flächennutzungsplan und

Aufstellung eines Bebauungsplans Baurecht für Gebiete schaffen, die

kleinere Abstände als 10H einhalten. Es gelten dann die allgemeinen

Abstandsforderungen, die sich aus dem Immissionsschutzrecht sowie der

Bayerischen Bauordnung ergeben.

- Lärmschutz

Ob schädliche Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissionen zu befürchten sind, erfolgt auf Grundlage der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm).

- Rücksichtnahmegebot: Optisch bedrängende Wirkung

weniger als 2H: regelmäßig bedrängende Wirkung

2H-3H: Prüfung, ob regelmäßig bedrängende Wirkung vorliegt

3H und mehr: regelmäßig nicht bedrängende Wirkung

- Erdbebenmessstationen

Zu Erdbebenmessstationen müssen Windenergieanlagen aufgrund von Störungswirkung einen genügend großen Abstand halten (3 bis 15 km).

Artenschutz

- Relevanzprüfung

- Bestandserfassung am Eingriffsort

- Prüfung der Verbotstatbestände (z. B. Vermeidungsmaßnahmen wie Abschaltlogarithmen für Fledermäuse, Standortverschiebung, …)

- Prüfung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)

- Ausnahmeprüfung

Mit §6 WindBG, der am 29.03.2023 in Kraft getreten ist, sollen die durch die EU-Notfallverordnung gewährten Spielräume ausgeschöpft werden, um den Ausbau der Windenergie an Land weiter zu beschleunigen. Bei Vorhaben in ausgewiesenen Windenergiegebieten, die nach §6 WindBG geführt werden, ist keine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durchzuführen, sondern eine modifizierte artenschutzrechtliche Prüfung nach den Vorgaben des §6 WindBG.

- Intelligente Abschaltalgorithmen für Fledermäuse

- Bedarfsgerechte Abschaltungen bei Mahd für ungestörte Beuteflüge außerhalb des Waldes

- Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung

- Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, die attraktive Lebensräume schaffen und Biodiversität erhöhen

- In Entwicklung: Radarschutzsysteme mit Vogelfrüherkennung

Klimaschutzleistung

Windenergie im Wald

Windenergie im Wald spielt insbesondere in waldreichen Bundesländern wie Bayern eine zentrale Rolle bei der Suche nach geeigneten Standorten für Windkraftanlagen. Dies liegt daran, dass im Offenland nicht genügend konfliktfreie, windreiche Flächen verfügbar sind. In Bayern ist mehr als ein Drittel der Landesfläche von Wald bedeckt, wobei viele dieser Flächen sich gut für den Bau von Windrädern eignen. Der Wald bietet sowohl Schallschutz als auch einen großen Siedlungsabstand.

Der Klimawandel setzt den Wald und die Forstwirtschaft zunehmend unter Druck, da in vielen Regionen Kalamitätsflächen durch Windwurf, Trockenheit und Borkenkäfer entstanden sind. Anlagen werden bevorzugt in Wäldern errichtet, die bereits intensiv forstwirtschaftlich genutzt werden und über bestehende Infrastrukturen wie ausgebauten Forstwegen verfügen. Schutzwälder, alte Waldbestände und historische Waldstandorte bleiben unangetastet. Windenergieanlagen bieten sich besonders auf Kalamitätsflächen an, die durch Stürme oder Schädlingsbefall bereits geschädigt wurden, etwa durch Borkenkäferbefall.

Die durch Windprojekte generierten Einnahmen sowie die Ausgleichsmaßnahmen ermöglichen den notwendigen Waldumbau hin zu Laub- und Mischwaldflächen. In diesem Sinne leisten Windkraftanlagen einen unverzichtbaren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und kommen so auch dem Wald selbst zugute.

Flächenbedarf:

Ein wichtiger Aspekt beim Bau von Windkraftanlagen im Wald ist eine möglichst waldschonende Bauweise. Jede Windkraftanlage verursacht durch dafür notwendige Rodungen einen dauerhaften Waldverlust von etwa 3.000 m², wovon ca. 415 m² auf die Versiegelung durch das Fundament entfallen und rund 2.300 m² auf die verdichteten Flächen für die Kranstellplätze. Diese Fläche muss an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden. Zusätzlich werden während des Baus ca. 2.000 m² direkt am Standort gerodet, die nach Abschluss des Baus wieder aufgeforstet werden.

Eingriffe in Natur und Landschaftsbild:

Rodungsflächen müssen insbesondere wieder aufgeforstet oder durch andere ökologisch wertvolle Maßnahmen kompensiert werden. Das schafft gleichzeitig eine Gelegenheit, den Wald ökologisch sinnvoll umzugestalten. Diese Ausgleichsmaßnahmen werden durch die Bayerische Kompensationsverordnung festgesetzt.

Bei Rodung im Bannwald muss die Aufforstung direkt angrenzend an das zusammenhängende Waldgebiet erfolgen.

Für Eingriffe in das Landschaftsbild werden zudem Ersatzgeldzahlungen an den Bayerischen Naturschutzfond geleistet, die vor Ort für Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen verwendet werden können. Über die Verwendung entscheidet das zuständige Landratsamt bzw. die Untere Naturschutzbehörde.

Windenergie in den Bayerischen Staatsforsten

Die Bayerischen Staatsforsten bewirtschaften den bayerischen Staatswald mit einer Fläche von insgesamt etwa 808.000 Hektar. Eigentümer ist der Freistaat Bayern. Die Bayerischen Staatsforsten stehen Windenergie laut eigenen Angaben positiv gegenüber. Die Seite zu den Ausschreibungen von Flächen für Windenergievorhaben im Besitz der der Bayerischen Staatsforsten finden Sie hier.

Landschaft

Landschaft als Alltagsraum und Lebenswelt

Versorgungssicherheit

Windmessung

Schwachwindgebiet

Gerechtigkeit

Schall

Schattenwurf

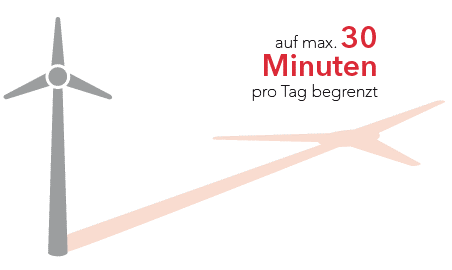

Je nach Wetter und Sonnenstand können die Rotorblätter einer Windenergieanlage bewegte Schatten werfen. In welchem Ausmaß dies jeweils der Fall ist, wird im Genehmigungsverfahren untersucht. Dafür müssen ausfürhliche Gutachten erbracht werden, in denen die Einwirkung des Schattens auf die nächstgelegenen Wohnorte genau berechnet werden.

Je nach Wetter und Sonnenstand können die Rotorblätter einer Windenergieanlage bewegte Schatten werfen. In welchem Ausmaß dies jeweils der Fall ist, wird im Genehmigungsverfahren untersucht. Dafür müssen ausfürhliche Gutachten erbracht werden, in denen die Einwirkung des Schattens auf die nächstgelegenen Wohnorte genau berechnet werden.Infraschall

Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich von 1 bis 16 Hertz. Infraschall und tieffrequente Geräusche sind allgegenwärtiger Teil unserer technischen und natürlichen Umgebung. Der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist schon in 150 m Entfernung nicht mehr wahrnehmbar.

Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis einer schädlichen Wirkung von Infraschall unterhalb der Wahrnehmbarkeitsgrenzen. Aber die unbegründete Angst vor unhörbaren Effekten kann tatsächlich krank machen („Nocebo-Effekt").

Von Windkraftgegnern werden gerne die Forschungsergebnisse von Prof. Vahl als Beleg für die Gefährlichkeit von Infraschall angeführt. In seinen Versuchen an isolierten Herzmuskelzellen hat dieser bei Schalldrücken über 100 dB Effekte festgestellt. Diskutiert wird ein Infraschallgrenzwert von 80 dB. Für Windenergieanlagen wäre dieser Grenzwert unproblematisch – für die Autohersteller jedoch eine Katastrophe. Bereits mit fünf Minuten Autobahnfahrt bei moderater Geschwindigkeit liegt die Infraschall-Tagesbelastung bei 80,4 dB.

Die Uni Bayreuth hat die Intensität des Infraschalls bei einer Autofahrt mit einem Ford Fokus Turnier TDCi (Dieselmotor 116PS, Bj. 2011) mit der eines Windrads in Harsdorf verglichen. Bei 3,5 Stunden Autofahrt wurden die Insassen dabei einer Infraschallenergie ausgesetzt, die 10.000 Tagen (über 27 Jahre!) Aufenthalt im 300 m Abstand zu dem Windrad entsprechen.

Diverse Studien haben gezeigt, dass eine körperliche Wahrnehmung

von Infraschall bei sehr niedrigen Frequenzen (unter 16 Hz) erst ab 90 dB

möglich ist. So können

z. B. Föhnwinde, schwerer Seegang oder aber auch das Abrollgeräusch von PKW-

oder LKW-Reifen einen Schalldruck von über 100 dB erreichen. Die Insassen eines

fahrenden PKW sind etwa 120 dB ausgesetzt (bei 20 Hertz).

Fakt: Infraschall ist nicht gleich

Infraschall. Ganz entscheidend sind Frequenz und Schalldruck. Bei

Windenergieanlagen werden die Grenzwerte für Infraschall leicht eingehalten,

sie können dagegen im PKW-Innenraum erheblich höher sein.